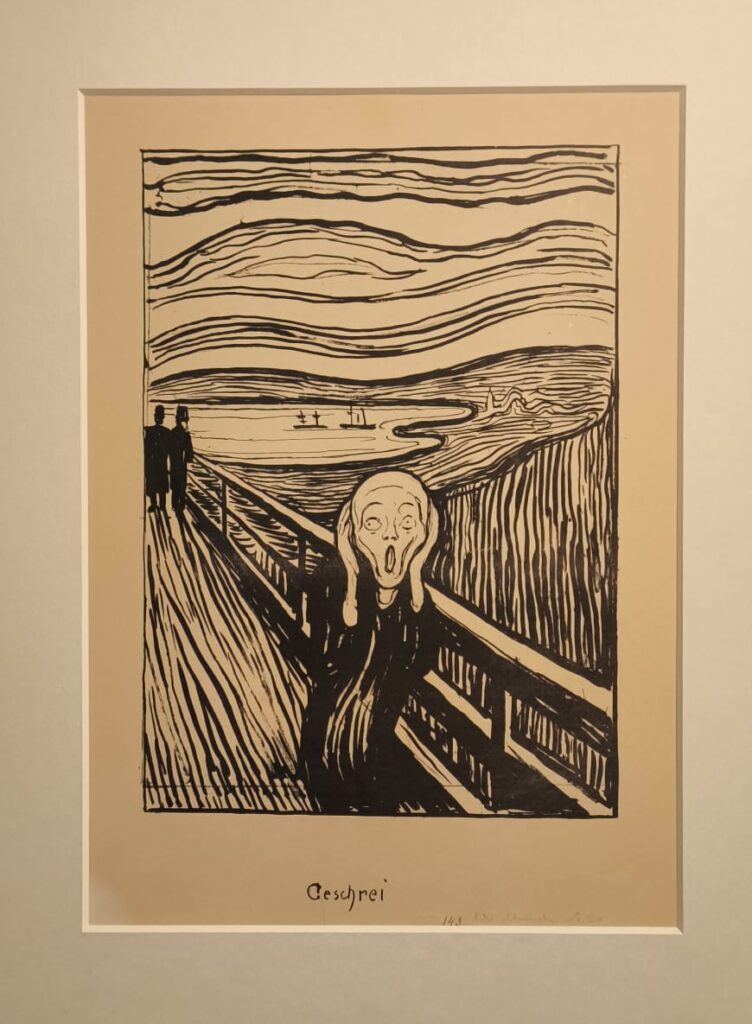

Crediti immagine: L’urlo di E. Munch, conservata al Palazzo Bonaparte in Roma, fotografia di Jenea Vannicelli.

Una figura dagli occhi vuoti con le mani al volto, sospesa in un paesaggio che sembra farsi vivo. Il cielo sanguigno e le linee ondulate non delimitano lo spazio: lo invadono, lo soffocano, lo fanno urlare. Il parapetto funge da barriera fra la figura e due testimoni sullo sfondo, che proseguono indifferenti in un contrasto pittorico-sensoriale che amplifica la solitudine esistenziale.

Un’immagine che osserva

È difficile dimenticare L’Urlo. Non solo per la figura centrale — androgina, scheletrica, con occhi cerchiati di terrore e bocca spalancata — ma perché ci guarda senza guardarci. Non ci invita dentro l’opera: ci inghiotte. È la rappresentazione perfetta dell’angoscia che non ha nome, quella che non si sa da dove venga, ma si sente ovunque.

Il ponte, probabilmente sopra il fiordo di Oslo, è solo un pretesto. Il paesaggio si deforma in onde visive che assomigliano a un’eco acustica. Il cielo, rosso sangue, brucia come un trauma irrisolto. Nulla è fermo: le linee si piegano, si dissolvono. Il mondo esterno si contorce per riflettere il mondo interno.

Il soggetto — mani alle tempie, bocca spalancata, occhi spalancati — sembra privo di tempo e identità. Non sta “urlando”: è l’urlo. E, come ha scritto Munch nel suo diario, “sentii un urlo infinito attraversare la natura”. Ma il suono non è udibile: è visivo, lo si percepisce come si percepisce un attacco di panico. La crisi emotiva diventa forma, colore, vibrazione.

Sul fondo, due figure lontane, indifferenti, quasi normali. Proseguono il cammino mentre qualcuno, dietro di loro, si frantuma. L’Urlo è anche questo: la separazione tra chi sta male e chi non se ne accorge.

L’inquietudine che abita il corpo

L’Urlo è una rappresentazione dell’inquietudine emotiva. Non rappresenta una persona in crisi, ma la crisi stessa — resa universale attraverso un linguaggio visivo che anticipa la psicologia moderna.

Nel 2017, un gruppo di psichiatri guidati da Fusar-Poli ha definito L’Urlo “una rappresentazione universale della risposta ansiosa a un ambiente percepito come travolgente” (American Journal of Psychiatry). Munch non dipingeva la realtà, ma l’esperienza emotiva della realtà: distorta, soggettiva, amplificata. La figura urla, ma l’urlo non ha suono. Come può accadere nei vissuti ansiosi, le emozioni non riescono a uscire dal corpo: restano intrappolate, amplificate, e si traducono in sintomi.

Il colore, in questa lettura, non è casuale. Il rosso è attivazione: cuore che accelera, respiro corto, adrenalina. Il giallo-verde può evocare nausea, allucinazione. Il blu e il nero tracciano confini freddi, escludenti. L’insieme è un attacco emotivo visualizzato: un urlo cromatico.

Il filosofo e psicoanalista Gaston Bachelard avrebbe detto che L’Urlo è una “immagine-matrice”: non racconta, evoca. È una forma poetica dell’ansia. E come l’ansia, non si può spiegare: si deve attraversare.

Anche la neuropsicologia offre una chiave di lettura. Secondo il biologo H. Gouzoules (2019), l’urlo è una risposta ancestrale di allarme: un segnale sociale di pericolo. Ma quando non possiamo gridare davvero, quando la cultura o l’identità lo impediscono, quel segnale si ritrae dentro di noi — e urla silenziosamente, sotto pelle.

Nell’arte espressionista, e in L’Urlo in particolare, troviamo una valvola di espressione: la possibilità di dare forma a qualcosa che spesso resta muto nel vissuto psicologico. Un linguaggio alternativo alla parola, che può essere terapeutico anche solo nel momento in cui ci riconosciamo in quell’immagine.

Conclusione: ascoltare l’urlo, non spiegarlo

L’Urlo di Munch va ascoltato, non con le orecchie, ma con lo sguardo e con l’empatia. Si tratta di riconoscere la sofferenza e l’inquietudine non espressa, rispettare ciò che non si vuole o non si riesce ancora a dire. Questa grande opera ci ricorda che, anche nel silenzio apparente, le emozioni trovano il modo di esserci e farsi sentire.

Bibliografia

- Fusar‑Poli, L., Brondino, N., Rocchetti, M., & Politi, P. (2017). Edvard Munch, 1863–1944. American Journal of Psychiatry, 174(4). https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16121333

- Lipman Arthur, G. (2009). The Scream by Edvard Munch: a profound portrayal of existential suffering. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy, 19(1). https://doi.org/10.1080/J354v19n01_01

- Gouzoules, H. (2019, December 7). Munch’s Scream. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/our-natural-history/201912/munchs-scream

- Pitman, A. (2011). Edvard Munch (1863–1944): The Scream. The British Journal of Psychiatry, 198(1). https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.084269

- Bachelard, G. (1957). La poetica dello spazio. Paris: Presses Universitaires de France. (ed. it. Cortina, 1993)

È fondamentale ricordare che quanto espresso all’interno del presente articolo dal punto di vista psicologico, non intende generalizzare le esperienze individuali o fare diagnosi, ma fornire strumenti di riflessione basati su studi scientifici, rispettando la complessità e l’unicità di ogni vissuto emotivo e relazionale.